Francisco Manuel Fernández Merino – 1 de diciembre de 2025

“Mientras Tetuán latía entre nostalgias y presentimientos, como un animal dormido que imaginaba su porvenir, yo flotaba en la oscuridad tibia del vientre de mi madre, arropado por su calor y sus emociones esenciales, como una semilla que escucha el temblor de la vida antes de brotar”.

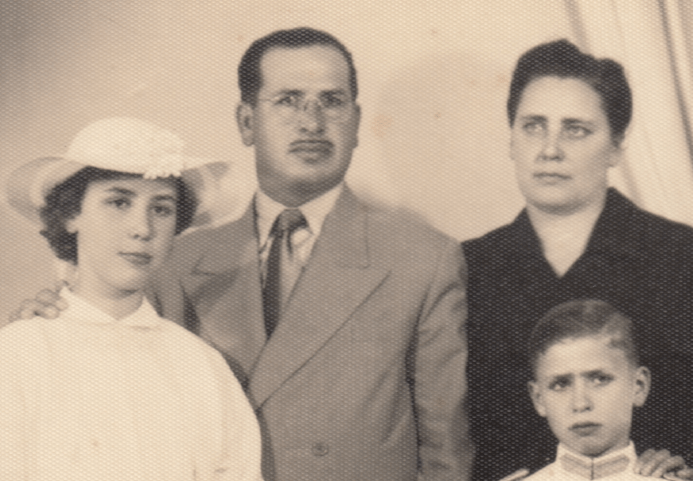

En el año 1954 mi familia seguía viviendo en el barrio Málaga de Tetuán, en la calle Candil.

Mi padre cumplió 37 años, mi madre, 33, Mari Carmen, 11 y Jose Miguel, 9.

Mi abuela Paula cumplió 61, vivía en El Pardo, Madrid y mi abuelo José, 79, vivía en Chiclana, Cádiz.

Al comenzar el año le llegó a mi madre la carta de felicitación que le enviaba la familia desde Madrid. Se cruzó con la que ella misma había mandado días antes. Qué importantes eran para ella esas cartas, pese a los cientos de kilómetros que las separaban.

Siempre le traían noticias de los suyos y un pedacito de la vida madrileña que tanto echaba de menos.

En una de ellas, su hermana Luisa le contaba, muy emocionada, el estreno del sainete lírico Ana María. Ella no había ido, pero dos de sus primas y la hija de la modista sí, tan enamoradas de ese tipo de música como mi madre. Después se lo narraron con tanto detalle que parecía que Luisa hubiera estado sentada con ellas en el gallinero del Teatro Martín.

Le dijeron que fue una noche de mucho brillo. Desde la misma puerta del teatro se notaba que era un estreno: coches que iban y venían, señoras con pieles, caballeros muy repeinados y ese murmullo que se forma cuando la gente tiene ganas de pasarlo bien. Las chicas, poco acostumbradas a tanto bullicio, se quedaron un rato mirando cómo entraban los más elegantes, como si estuvieran viendo una película.

Dentro, el teatro estaba a rebosar. Había un olor mezclado de colonia y tabaco. Cuando salió «Queta Claver», cuentan que el público se removió emocionado. Ella, muy segura, muy guapa, con un vestido precioso, se los ganó desde el primer número.

Una de sus primas juraba que hubo un momento en que la gente pidió repetir una canción -cree que se llamaba “Secretaria bonita”- y que el maestro Padilla, que estaba en un palco, tuvo que levantarse para saludar. Decía que ella se emocionó.

El ambiente, según ellas, fue magnífico: risas, comentarios en voz baja, una señora detrás diciendo “esto sí que es arte”, un señor que se dormía en los «parlamentos» (diálogos, parte hablada de la obra) pero despertaba en cuanto empezaba la música. Vamos, lo de siempre.

Al salir, se fueron andando hasta la Gran Vía, que estaba muy animada. Le contaron que en Chicote había un revuelo tremendo porque algunos actores y periodistas se habían reunido allí para comentar el estreno. Ellas no entraron, claro, pero se quedaron un rato mirando desde la acera, como si se asomaran a otro mundo.

En su carta, Luisa se lo contaba todo con la ilusión de que nuestra madre lo sintiera un poco más cerca. Sabía que allí, en Tetuán, las noticias llegaban con retraso y que a veces le pesaba la distancia. Y mientras escribía, era evidente que la imaginaba sentada a su lado en su cocina, escuchándola con atención.

Terminaba prometiéndole llevarla al teatro en su próximo viaje, aunque no fuera un estreno, solo para que viera cómo late Madrid cuando se encienden las luces. También le sugería que estuviera atenta a la radio: algunos de los temas de Queta Claver empezaban a emitirse en la radio.

Esas cartas que recibía eran sus mejores regalos, su mejor medicina, la mantenían unida a su enorme familia del Pardo.

Un plato típico que se hacía en mi casa para celebrar algún acontecimiento especial es el guiso de caracoles. Mi padre los traía de vez en cuando, recogidos con paciencia en los terrenos de Larache por la gente del campo.

Mi madre, siempre meticulosa, los colocaba en una cacerola grande de esmalte rojo que utilizaba para estas ocasiones. Los lavaba varias veces con agua limpia, hasta asegurarse de que estaban impecables. Después los dejaba reposar en la cacerola, ya sin agua. Con sumo cuidado, tomaba puñados de sal y los distribuía a lo largo del borde superior de la cacerola, repitiendo el gesto con tiento.

Permanecían así durante unas horas y después volvía a comenzar el proceso, como si se tratara de un ritual familiar transmitido de generación en generación. Lo repetía una y otra vez, hasta convencerse de que habían soltado todas sus impurezas

Tras cada limpieza, los caracoles, que se resguardaban en sus caparazones, lentamente sacaban sus cuernos y se estiraban buscando nuevas plantas para alimentarse. Se arremolinaban cerca de la línea de sal que les impedía salir y, sin duda, les debía de molestar, ya que evitaban tocarla.

Mi madre tenía con ella a un vigilante, Jose Miguel, que observaba el comportamiento de los caracoles y que los empujaba hacia abajo con un tenedor, cuando se acercaban demasiado a la sal, aclarándoles con palabras de que no era buena idea acercarse por allí.

A veces, se iban todos al saloncito a jugar al parchís, Jose iba de vez en cuando a la cocina, y cuando detectaba que algunos se habían salido y pululaban por los alrededores, salía corriendo y gritaba: “los caracoles se escapan”. Todo el mundo, alertados, salían corriendo hacia la cocina.

Lo que ocurría es que parte de la sal se escurría y caía, dejando una pequeña fisura, y algunos caracoles localizaban ese camino y era posible encontrárselos en el poyete de la cocina, subiendo por la pared o sobre algún objeto. Con paciencia se les cogía y devolvía a la cacerola.

Cocinar los caracoles era una tarea que requería paciencia y dedicación. Mi madre los preparaba añadiendo hierbas aromáticas y especias que les proporcionaban un sabor excepcional.

En ocasiones, tenía la ayuda en la cocina de Mari Carmen y de sus amigas. La cocina se convertía entonces en un espacio de reunión y lo aprovechaban para charlar sobre las novedades del momento, compartir recetas o intercambiando consejos para la resolución de las dificultades y los problemas que se iban sucediendo a lo largo de los días.

(Imagen recreada con Copilot)

Quedaban por la tarde o por la noche según pudieran, se acercaban las amistades y la gran cacerola con los caracoles y su exquisita salsa se ponía a calentar, para después colocarla sobre un paño doblado en la mesa.

Llegaba el momento de compartir, los caracoles se servían con agilidad en los platos, dando lugar a un momento de disfrute y celebración en compañía.

Durante este año, al visitar a una de sus amistades, esta le mostró un nuevo aparato que estaba conquistando su espacio en los hogares, el tocadiscos, una verdadera revolución, acompañados en los muebles del salón con algunos discos de vinilo, novedad en este año.

En nuestra casa tardaría en entrar, pero mientras, su amiga le mostraba con alegría cómo sonaba ese nuevo artilugio que llenaría nuestras casas de la música que más apetece escuchar.

En este año, mi padre tenía un Chevrolet negro, del modelo Fleetmaster de 1947.

Era un modelo de posguerra de líneas fluidas y continuas, con el parabrisas dividido pero inclinado.

Mostraba más cromados y detalles decorativos que otros modelos de la época. Era mucho más elegante que la mayoría de los coches europeos, que aún eran austeros por la escasez de materiales. Transmitían una imagen de abundancia y optimismo muy propia de mi padre.

Y bajo su capó poseía muchas características que le permitían presumir ante sus amigos: un motor de 6 cilindros, en lugar de los 4 de los coches europeos, una potencia de 90 CV, cifra muy alta en esa época, frenos hidráulicos muy fiable en lugar de los clásicos mecánicos, un cambio de 3 velocidades y unos materiales de mejor calidad, que aumentaba su durabilidad.

En fin, una estética muy americana: muy grande, brillante, redondeado, silencioso y potente, que lo hacía parecer un coche de otra categoría.

Los asientos eran tipo sofá, lo que permitía llevar a toda la familia y algunas amistades por la ciudad y a la playa. Y le proporcionaba movilidad, cosa buena para los negocios. Le encantaba pasearlo por Tetuán, Larache, Tánger, Casablanca y Ceuta.

En torno al 31 de marzo se produciría el encuentro cariñoso entre mis padres, en el que se unió un óvulo con un espermatozoide dando vida a una célula que se iría reestructurando poco a poco preparando mi llegada para las navidades.

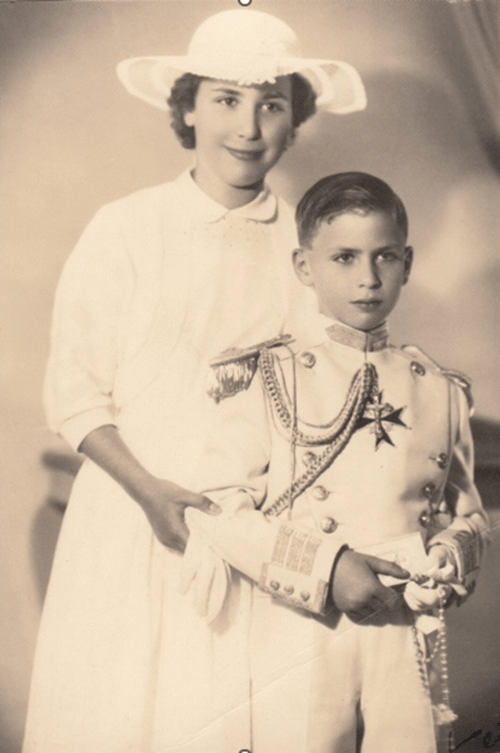

Mi hermana Mari Carmen, en esta foto fechada el 8 de mayo de 1954, días previos a la primera comunión de su hermano José Miguel.

Se puede observar con dificultad la palabra Tabacos en la parte baja de la puerta, podrían ser los soportales del estanco de mi abuela Paula en el Pardo.

Mi padre iría a Madrid por algún asunto y se la llevaría con él. El viaje de vuelta a Tetuán sería inmediato, la comunión de Jose Miguel estaba próxima.

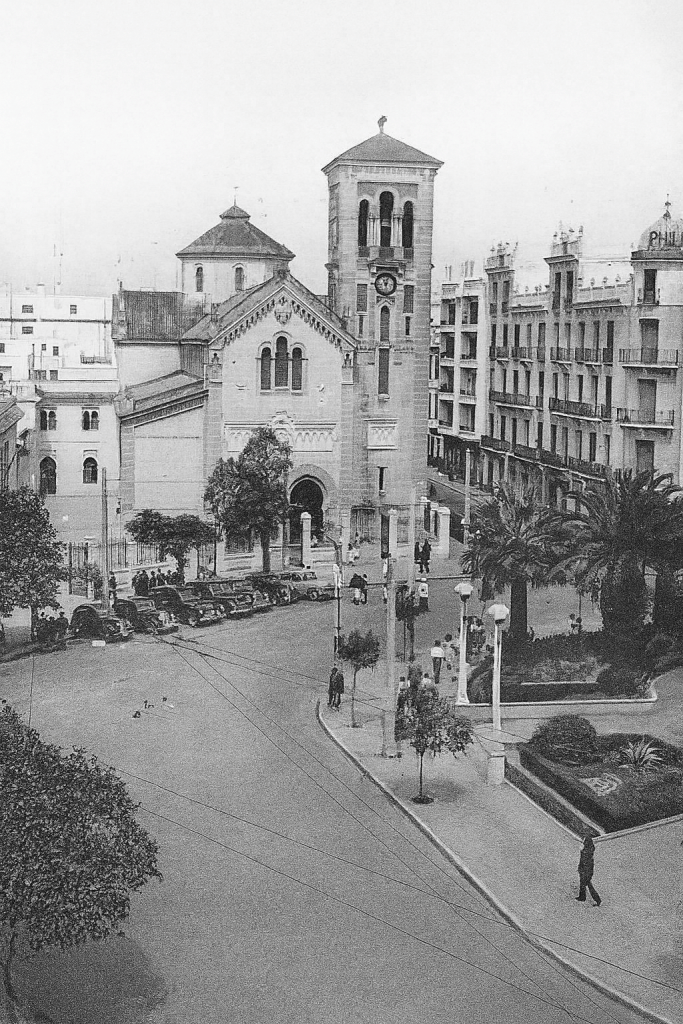

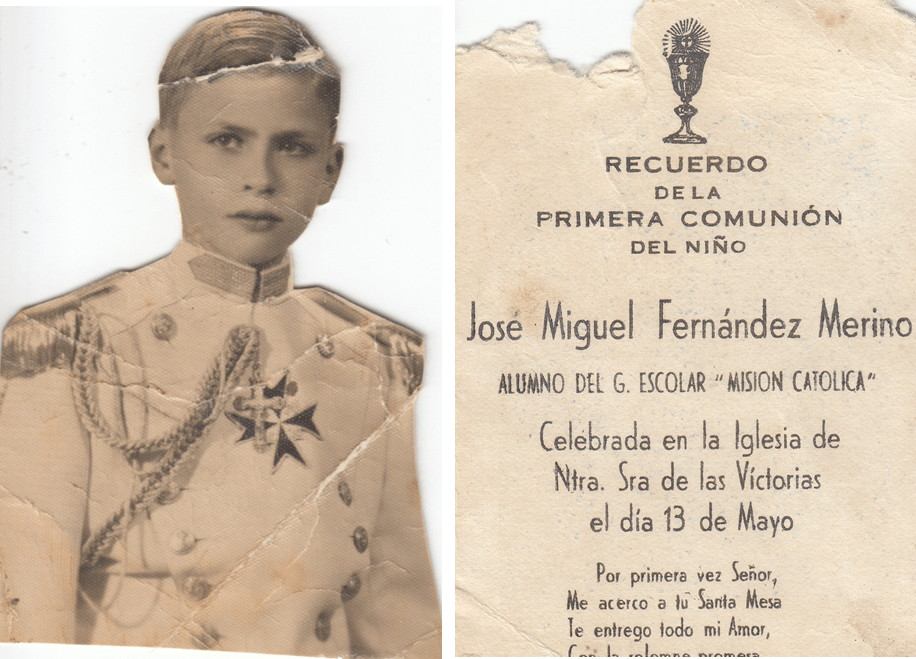

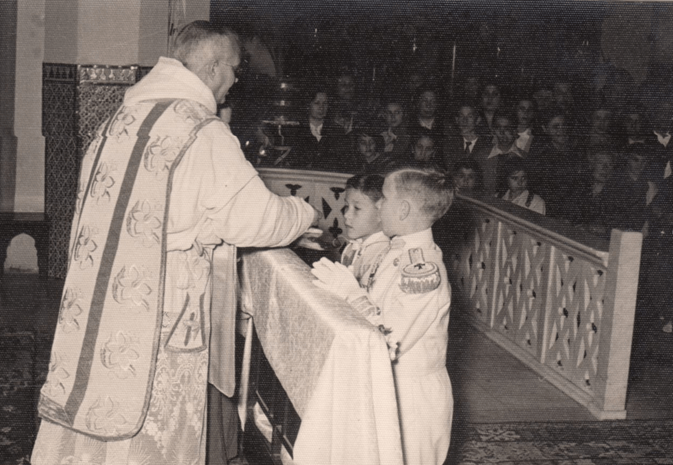

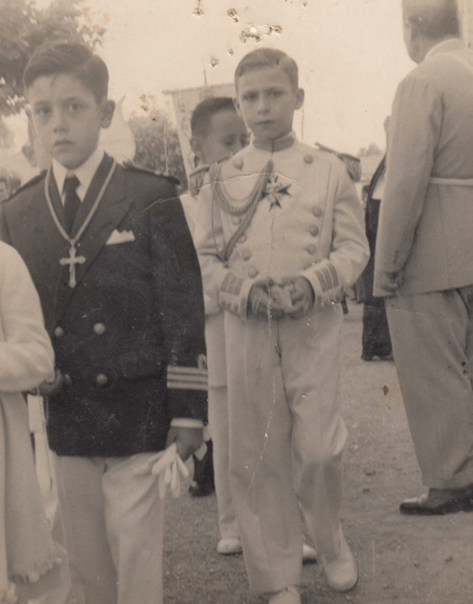

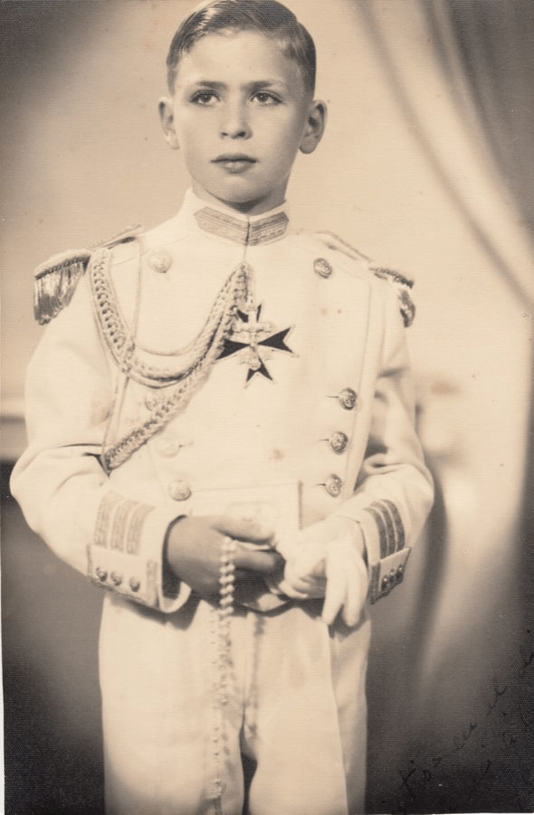

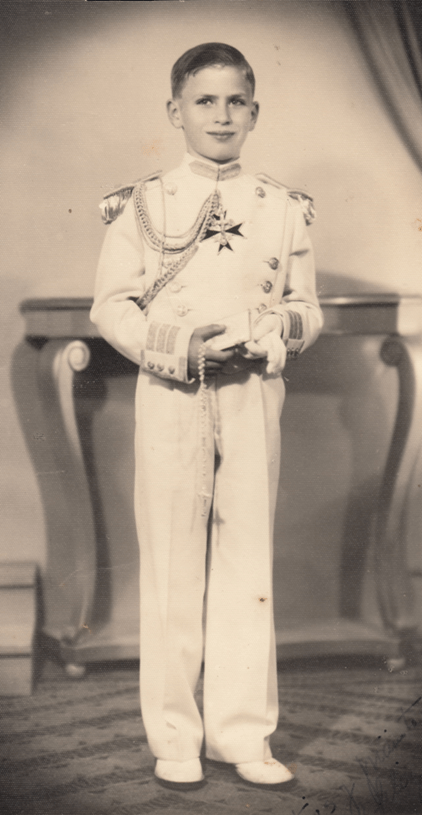

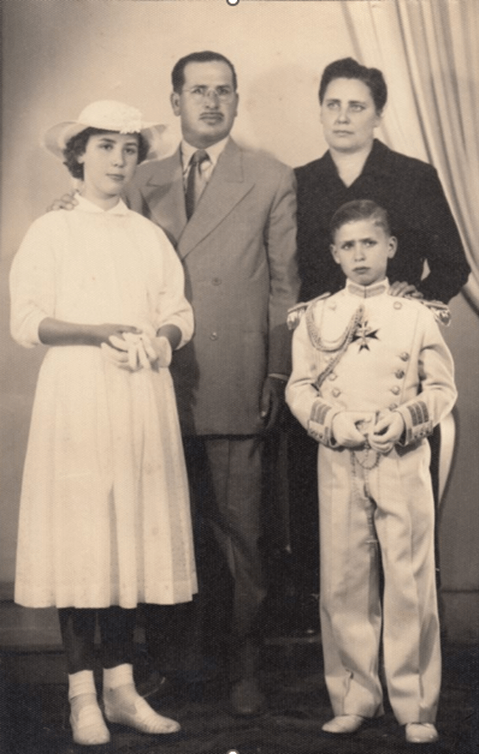

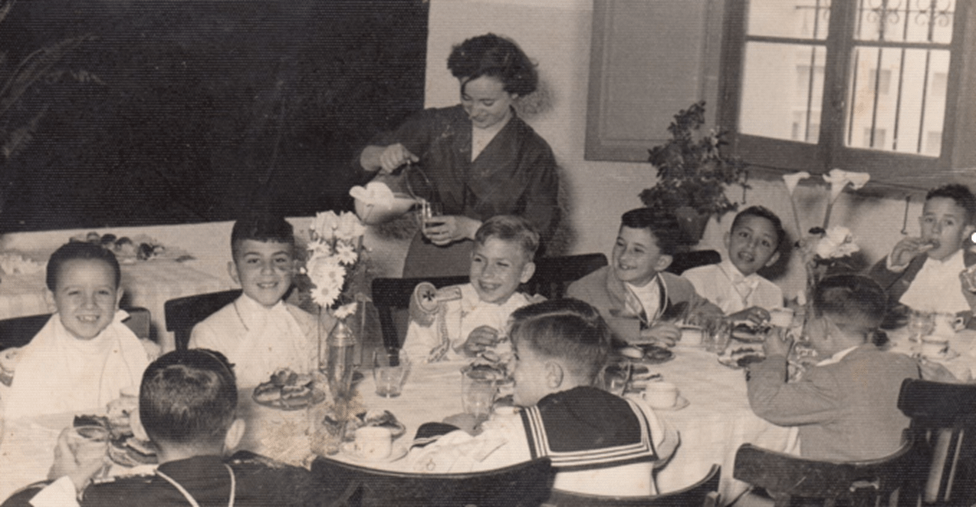

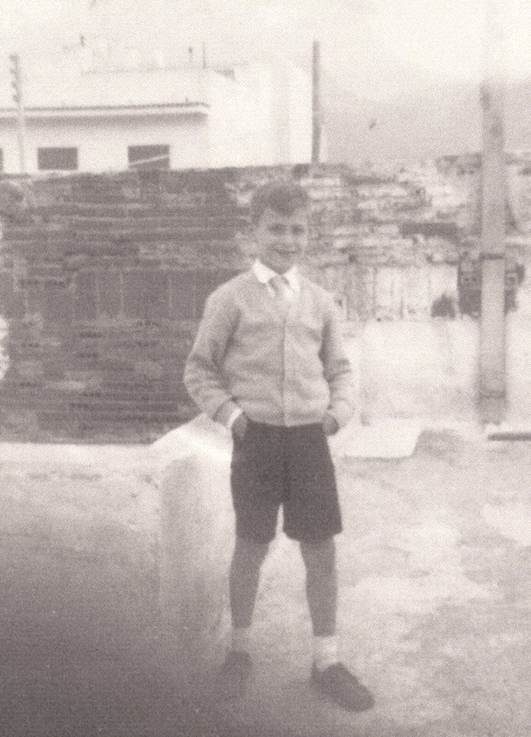

La primera comunión de José Miguel tuvo lugar el 13 de mayo de 1954 en la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria de Tetuán.

Estaba situada en la conocida en esos años como plaza de Primo de Rivera o plaza Primo.

Por esta plaza solía pasear algunos días nuestra madre con sus amistades, los niños correteaban por allí y compraban barquillos.

Era alumno del Grupo Escolar “Misión Católica” en el que trabajaba Loli, amiga de mi madre, el colegio preparaba a sus alumnos para hacerla.

Montaban una pequeña procesión desde el colegio hasta la iglesia, donde confluían todos. Allí el día de antes se les había confesado de «sus pecados», que en el caso de Jose serían muchos, porque era un niño muy inquieto (eso decían) y eso molesta y es «pecado». Ese día le dieron su primer perdón, acompañado de una hostia consagrada.

En un estudio le hicieron múltiples fotos para que ese día perdurara en el tiempo, iba vestido con este traje, creo que de la orden de Calatrava. El mismo que luego utilizamos mi hermano Juan Carlos y yo. Jose Miguel siempre supo lucir con elegancia la ropa.

Fue un buen momento para hacerse las consabidas fotos familiares. A mi madre no se le notaba aún su embarazo, pero yo, como un pequeño puntito lleno de vitalidad, también estaba ese día allí.

Y también fueron de vuelta, caminando nuevamente hacia su colegio donde mostraban sus sonrisas por lo bien que lo pasaban en este día tan señalado.

Jose Miguel era el único de la familia al que le gustaba patear pelotas con sus amigos, estaba pendiente de los resultados, que buscaba con interés cuando nuestro padre llevaba algún periódico a casa o cuando iba con él a algún bar o café; datos que compartía con sus compañeros de colegio. Este año España ganó el campeonato del mundo de fútbol juvenil, noticia que recogió algún periódico y que sus amigos devoraron; los niños solían jugar a las chapas formando equipos de fútbol y con un garbanzo como balón.

Se tiraban mucho tiempo en la calle, experimentando regates y tiros a puerta, emulando a Alfredo Di Stéfano o Ladislao Kubala.

Él nos enseñaría, años después, a mí y a mi hermano a forrar las chapas con tela y pintar con tiza el campo de fútbol en el pequeño salón de uno de nuestros pisos.

A nuestro padre, en su cara A familiar, no solía mostrar gustos por música alguna, pero había una cara B extrafamiliar, que sacaba cuando el vino fluía y sus ojos chispeaban, en ella le gustaba más el flamenco.

Un día estando en un café, tomándose unos vinos con su amigo Larbi, tras su primer viaje de este año a Madrid, éste le preguntó por el mismo, y él le contestó:

- Larbi, tú me preguntas por Madrid, y yo te digo siempre lo mismo: Madrid de noche es otro país. Cada experiencia te llena de vitalidad, te enriquece, es única.

- ¿Escuchas esa canción de la radio? Es Farina cantando «Por Dios que me vuelvo loco».

- Uno de esos días que estuve allí, fui con mis amigos madrileños a un colmao (Taberna, venta) del centro. Y allí estaba Rafael Farina, un cantaor que empezaba a sonar fuerte. Cuando se arrancó por fandangos, Larbi, aquello fue como si te abrieran el pecho con suavidad.

- Tenía una voz que no gritaba, pero te atravesaba. Y los que allí nos juntamos -buscavidas, señoritos, artistas y toreros- nos quedamos mudos y quietos, como si Farina estuviera cantando para cada uno de nosotros.

- Te juro Larbi que yo pensé: “Este muchacho va a llegar lejos”. Y escúchalo, … no me equivoqué.

La señora Presenta, Loli, Coral y alguna otra amiga solían pasarse por casa por las tardes, se ponían a jugar al parchís o a la lotería, y echaban las tardes charlando, los temas eran muy variados, la venida de Ava Gardner a España y sus amores con Luís Miguel Dominguín les ocupó una tarde entera, la muerte de Jacinto Benavente les condujo a una interesante conversación sobre uno de sus libros: «la malquerida», pero igual hacían con cualquier noticia que les llegara de su interés.

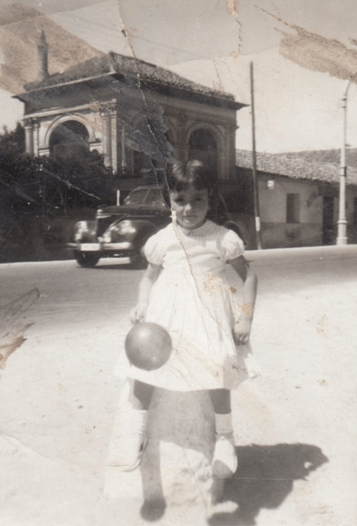

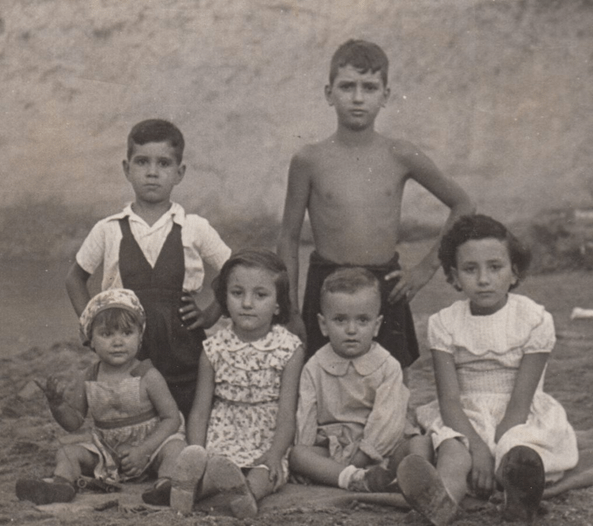

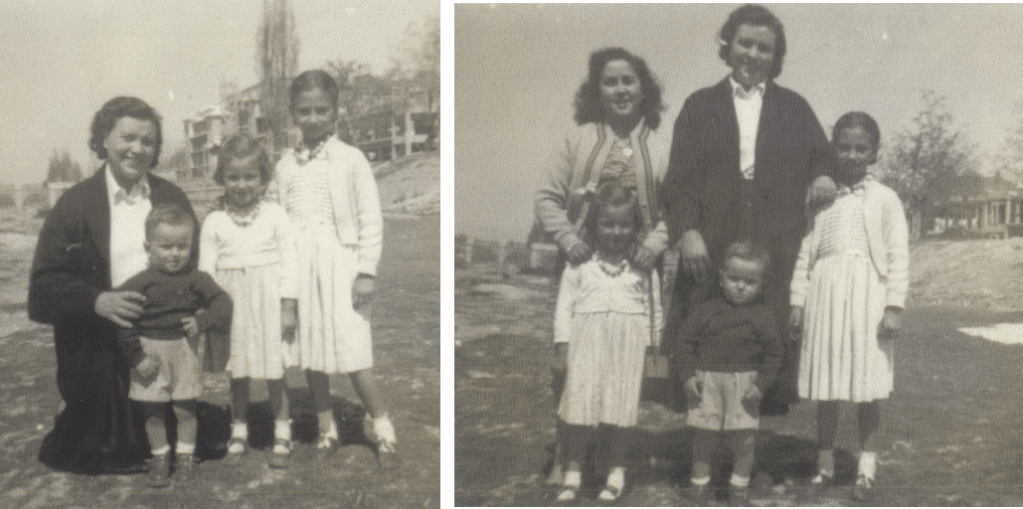

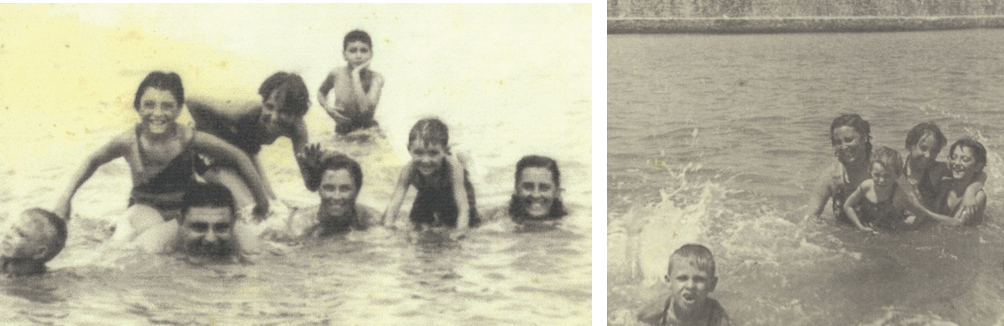

En Madrid mis primos siguen creciendo con rapidez, disfrutando de ese maravilloso lugar tranquilo que es el Pardo, lleno de vida en sus bosques acariciados por un río Manzanares que camina hasta desembocar en el Jarama, para luego llegar al Tajo y acabar bañando con sus aguas a la bonita ciudad de Lisboa.

Mi prima Paquita, en esta foto tenía 3 años.

Marisa, Paquita y Miguel Ángel sentados con otros amigos y familiares seguramente junto al río.

Mis tías Luisa y Sagrario con mis primos en un paseo por el campo.

Mis tres primos: Marisa, Paquita y Miguel Ángel con el perro de mi tío.

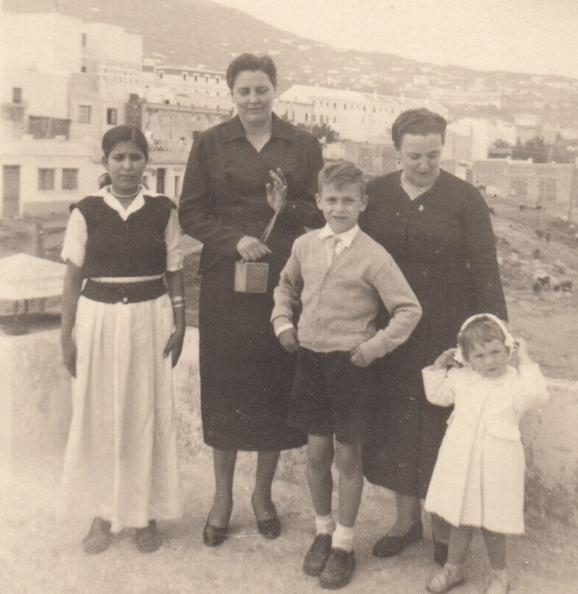

Nuestra madre, mostraba orgullosa su nuevo embarazo, maqueada y preparada para salir de paseo con la señora Presenta.

Ambas se veían tan elegantes que subieron a la azotea a hacerse algunas fotos, con el Dersa de fondo.

Pilar Marchante, vestida de mora en la azotea, en el barrio Málaga. La niña es Esmeraldita, hija de un abogado de la Seguridad Social que vivía cerca. A la derecha, José Miguel, vestido de domingo y preparado para conquistar la calle.

Mi madre, a veces llevaba a mi hermano Jose a pelarse en una barbería, allí le ofrecían una silla para esperar su turno, entre el olor a colonia barata y la radio que chisporroteaba con noticias de un mundo que siempre parecía ocurrir en otra parte, allí habían empezado a circular entre los clientes jóvenes unos cuadernillos nuevos. Los llamaban “los de Diego Valor”, recién llegados de la Península, con sus portadas apaisadas y un heroísmo espacial muy alejado de nuestras calles.

Ella, embarazada de mí, los veía pasar de mano en mano como si fueran postales de un futuro improbable: Marte, cohetes, trajes plateados. Mi hermano apenas se podía contener para pillar uno, hasta el momento en que alguien le pasó uno y él, con mucho mimo, empezó a leerlo y disfrutar con sus dibujos. Le encantaba dibujar. En casa tenía algunos comics, se deleitaba con ellos.

Viéndole allí, tan absorto, soñando con galaxias lejanas despegando desde un país donde apenas se podía levantar la vista del suelo, mientras ella no podía dejar de pensar que cuando volviera a la casa, tenía aguardando unas medias para remendar, y aún estaban esperando que llegara el nylon.

Y yo, todavía sin nombre, intuía desde dentro de ella aquel rumor de aventura, como si la imaginación ajena pudiera filtrarse por la piel y quedarse a vivir en ese suave líquido amniótico, enseñándome su manera de soñar.

Mi madre estaba encantada con los zocos. Durante el verano, un día fue al de verduras, acompañada de Mari y Jose; también iba la hija de la Señora Presenta.

Al llegar, se abrió ante ellos un espacio singular, lleno de voces, olores y colores. Les golpeó el aroma de tomates maduros, naranjas abiertas, hierbabuena recién recogida y el dulzor de algún melón abierto para su cata.

(Imagen recreada con Copilot)

Las mujeres sentadas en el suelo, sobre esteras de palma o sacos de arpillera, formaban un corredor irregular que obligaba a avanzar despacio, esquivando cestos y piernas. Llevaban melfhas de colores intensos. Algunas tenían las manos teñidas de henna. Sus voces eran suaves, casi un murmullo, pero al regatear se encendían con firmeza.

Una mujer mayor les ofrecía limones amarillos pequeños y rugosos, junto a un cuenco de aceitunas negras brillantes. A su lado, otra más joven tenía una pirámide de zanahorias aún con hojas, y cada vez que alguien se acercaba, sacudía el manojo para demostrar su frescura. Más adelante, un grupo de niñas ayudaba a su madre a ordenar pimientos verdes, alineándolos como si fueran soldaditos recostados unos sobre otros. Junto a ellas, un hombre ofrecía sus melones amarillos y sus enormes sandías alargadas y veteadas.

Cada paso levantaba un olor distinto: cilantro, cebolla tierna, cáscara de naranja. De fondo, el sonido metálico de un vendedor que golpeaba una bandeja para anunciar que quedaban pocas brevas.

Un burro cargado con sacos pasó lentamente, abriéndose camino entre los puestos. Su dueño, un hombre de bigote fino y chilaba clara, pedía permiso con un gesto más que con palabras. El animal dejaba tras de sí un olor tibio, que se mezclaba sin conflicto con el resto del mercado.

En un rincón más sombreado, bajo un toldo improvisado, dos mujeres discutían el precio de un manojo de menta fresca. La vendedora, con un pañuelo rojo que le cubría el cabello, levantó la hierba hacia la nariz del comprador, diciendo: “Hchouha” (Huele), “Mzyana bzaaf” (está muy buena).

El aroma se escapaba del manojo mezclándose con el del comino tostado que venía de un puesto cercano.

Los colores vibraban: el naranja de las mandarinas, el verde oscuro de las hojas de acelga, el blanco de las cebollas tiernas.

Todo el mercado era un latido: lento, cálido, lleno de vida cotidiana. Un lugar donde la compra era un encuentro; donde cada gesto tenía un significado y cada olor contaba una historia.

Mi madre se sabía manejar, mezclaba palabras en árabe, francés y español, y se manejaba bien en el regateo. Pagaba en francos marroquíes, aunque muchos vendedores aceptaban también pesetas. El último que le atendió le dijo: “Son veinte francos… o tres pesetas, como prefieras”.

Llegó el veranito y la familia se fue con las amistades hacia la playa de Rio Martil (Martín) o tal vez a Rincón o Restinga.

A la primera a veces íbamos todos en el trolebús, con toda la chiquillería encantada.

Muchas veces, mi padre montaba a toda la patulea en su coche y los acercaba a una de las playas. Él a veces se quedaba, aunque no era persona de agua ni de exhibir bañador, otras, se iba y volvía más tarde a recogernos.

Mi madre me dio mi primer baño en el Mediterráneo en un día soleado y de mar tranquila, se divierte y me traslada lo contenta que está de llevarme dentro. Por un momento los dos flotábamos libremente en líquidos, uno dentro de la otra.

A mediados de agosto, mi tío Roque vino a comer a mi casa con mi padre. Traía un periódico bajo el brazo. Se acercó a Jose y, sobre la mesa, lo abrió por una página donde un enorme titular decía: «Las islas Canarias, invadidas por una nube de langostas».

Él sabía que a mi hermano le gustaba leer poemas en voz alta y le comentó que el periodista era un poeta y le pidió que leyera el artículo en voz alta. Jose así lo hizo:

- Procedían del norte de África, impulsadas por los vientos. Llegó primero como un murmullo en el aire, una sombra que no era nube ni tormenta ni humo, sino un latido rojizo que venía del sur, oscureciendo el cielo y cruzando el mar junto a la brisa.

- En Tenerife, los campesinos alzaron la vista y vieron el cielo convertirse en un tapiz lleno de vida, que se ondulaba con el movimiento de criaturas diminutas y voraces.

- Las langostas descendieron sobre los campos con la determinación de un ejército hambriento. El trigo, las papas, los almendros, todo quedó cubierto por un crujido seco, un rumor de dientes diminutos que parecía comerse también el silencio.

- Las campanas repicaron sin cesar, y las gentes, sabiendo que no había remedio, sacaron a la Virgen de Candelaria y procesionaron hasta La Laguna para pedirle que el viento cambiara de rumbo. Era un gesto heredado, casi instintivo, como si la fe pudiera espantar aquello que la razón no alcanzaba.

- Durante días, la nube siguió su danza, avanzando, retrocediendo, dejando tras de sí un paisaje exhausto. Y cuando por fin se marchó, la isla quedó en silencio, quieta y exhausta, como si necesitara recordarse a sí misma después de haber sido visitada por un sueño oscuro y palpitante.

- Arrasaron cosechas y provocaron pérdidas enormes. Los canarios piden ayuda para evitar, en lo posible, la hambruna y la ruina que suele seguir a estas visitas.

Roque se quedó bastante rato hablando con Jose, que revivía la escena de la llegada de las langostas, el miedo de la gente y cogiendo una almohada luchaba contra ellas. Le preguntaba a Roque continuamente: ¿si tenían colmillos las langostas?, ¿si se comían a las personas?, ¿lo que pasaba cuando caían al mar?, y todo lo que le pasaba por la cabeza. Roque le contestaba como podía, muerto de risa con sus ocurrencias.

Otro día, mientras mi madre me llevaba dentro como un secreto tibio, en la emisora de radio que escuchaba, empezaron a hablar de una revista que Tony Leblanc había estrenado en el Teatro Albéniz de Madrid: «Lo verás y no lo catarás«. Y hablaban una vedette llamada Ana María Parra que había cantado un pasodoble que estaba empezando a correr de boca en boca: “Cántame un pasodoble español”.

En España se seguía fabricando ilusiones a base de lentejuelas, coros y picardías domesticadas, y aquel pasodoble parecía prometer una alegría que no hacía daño, una alegría permitida.

Ella no sabía quiénes eran, pero escuchaba sus nombres con la misma atención con la que se escucha una noticia buena en tiempos inciertos. Ávida de su familia y su Madrid, pensando en la obra, imaginaría un teatro madrileño lleno de luces, una vedette levantando el brazo, y un pasodoble recién nacido, del que escuchó alguna estrofa que cruzaba el Estrecho buscando su reconocimiento.

Quizá por eso, mientras preparaba la cena, fregaba la loza, cosía un dobladillo o remendaba una sábana, dejaba que la radio siguiera encendida, por si en algún momento llegaba hasta Tetuán ese estribillo que todos comentaban en la Península.

A veces, en las noches de Tetuán, la radio llegaba con un leve retraso, como si las ondas tuvieran que cruzar desiertos y aduanas invisibles antes de colarse por la ventana, pero más tarde que pronto, las voces de Madrid llegaban como ecos filtrados por la distancia.

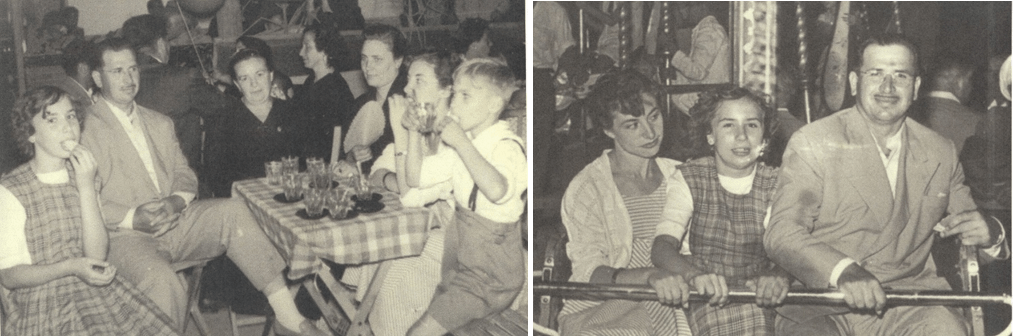

Llegó la feria de Tetuán, y fuimos toda la familia a disfrutar acompañados por la señora Presenta y su familia. Allí sonaron las canciones más populares del momento, esas que tarareaban sin darse cuenta. «Adiós a España» de Antonio Molina, «En tierra extraña» de Conchita Piquer, «Me debes un beso» de Blanco y Morell, «Espinita» de Ana María González y «A escondidas» de Jorge Sepúlveda.

Tras estar un buen rato en las atracciones con Mari Carmen, la música seguía derramándose por la feria: «Amor de mi Alma» de las hermanas Fleta, «Por Dios que me vuelvo loco» de Rafael Farina, «Cántame un pasodoble español» de Lolita Sevilla, «A lo loco, a lo loco» de Luisa Linares y los Galindo y «Te lo juro yo» de Lola Flores.

Una pequeña orquesta tocó también «La niña de Embajadores», pasodoble de aires flamencos, a mi padre no le gusta bailar, pero a mi madre le encantaba. Intentó sacarle a bailar. Él se resistía como siempre, pero al final no pudo negarse a ese pasodoble que acariciaba su fibra flamenca.

Yo, desde mi pequeño océano interior, vislumbraba que mi cuerpo vibraba al son de esas músicas que todavía no existían para mí, pero que ya formaban parte del aire que respiraba a través de ella.

En esa feria no se pudo escuchar aún la nueva música que empezaba a tener éxito en países lejanos como «Rock around the clock» («Rockear alrededor de un reloj») de Bill Haley, primer gran éxito mundial de un género que venía para quedarse, el rock and roll. A los españoles les quedaba aún un buen trecho para escuchar aquello, ese ritmo tardó en cruzar nuestras fronteras.

El nuevo curso, Mari Carmen siguió en el colegio de las Monjas.

Había dado un buen estirón veraniego y cuando volvió a las clases parecía la hermana mayor de todas sus compañeras.

Era muy buena compañera.

José Miguel entró en primero, en el colegio privado religioso masculino del Pilar, dirigido por los marianistas. No fue buen estudiante según los religiosos, que dijeron a mi padre que no seguía el ritmo que le proponían y le echaron durante el curso.

Curiosamente, años después, dijeron algo igual de mí, cuando lo abandonamos al irnos a vivir a Ceuta. Ambos salimos de él seriamente afectados, nuestro padre sacó la conclusión de que lo nuestro no era estudiar. Con el tiempo y nuestra autoconfianza los dos conseguimos superarnos «sobradamente» y tener éxitos en distintos estudios.

A veces, la aceleración y las prisas hace que las personas interpreten mal las situaciones. El problema está en que esas personas, muchas veces, no son conscientes de sus errores al desentrañar la realidad, ni de que esa «sinceridad afilada» y subjetiva, puede truncar los objetivos y el porvenir de muchas personas.

El 18 de noviembre nació en el Pardo, Ángel Gutiérrez Jiménez, hijo de Luís Gutiérrez Lozano, primo de mi madre y Milagros Jiménez Maroto. Es uno de mis primos segundos, nos llevamos poco más de un mes, hemos vivido en la misma época, por lo que en contextos diferentes, pero no recuerdo que hayamos coincidido nunca, la próxima vez que vaya a Madrid, he de ver si se mantiene vivo y cómo le fue a él la vida.

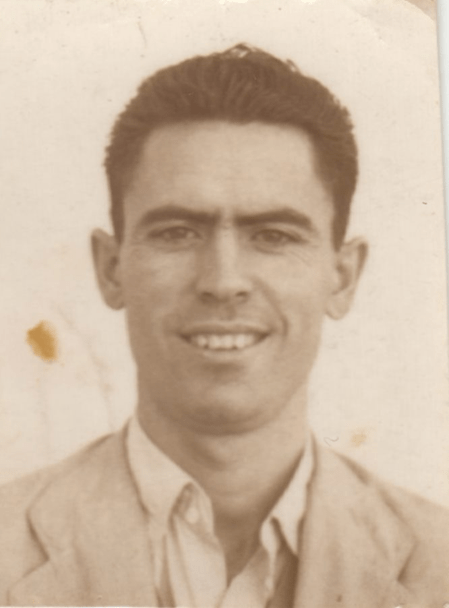

Un domingo de otoño, mi madre fue al cine Victoria con Coral, la señora Presenta y conmigo en su aparatoso bombo, querían ver «Marcelino, pan y vino» de Ladislao Vajda.

Antes de la película proyectaron el NO-DO. Entre las noticias que dio, apareció la inauguración en Aranjuez de la primera fábrica española de estreptomicina, un antibiótico, el primero que permitía tratar la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas. Se veía al profesor Waksman, su descubridor en 1943, estrechando manos y sonriendo ante las cámaras. Hasta entonces no había tratamientos, solo reposo prolongado, aire puro, estancia en sanatorios y medidas paliativas, además de rezos y promesas que eran más consuelo que remedio.

Para la mayoría del público era una noticia más, un avance del país, pero mi madre no pudo contener las lágrimas. Pensó en su hermano Miguel, que había estado al borde de la muerte por la tuberculosis, y en su prima, derrotada por la enfermedad. Aquella fábrica llegaba tarde para ellos y para muchos otros. La tuberculosis seguía siendo un problema gravísimo, tanto en niños como en adultos.

La película también las había hecho llorar de emoción. La soledad de Marcelino, su inocencia y su deseo de una madre, les había llegado al alma. Al salir del cine, las tres se sentaron en un cafetín cercano y pidieron té a la menta. La puerta entreabierta dejaba entrar el bullicio de la calle, pero en su pequeña mesa redonda reinaba un silencio suave, como si cada una buscara las palabras justas para empezar.

Mi madre, doblemente emocionada, les contó lo que había vivido en su familia: las noches de fiebre, el miedo a contagiarse, las visitas al sanatorio, la sensación, cada vez que partía desde Madrid hacia Tetuán sentía que podía ser la última despedida de su hermano. Ellas la escucharon sin interrumpirla, con esa atención que solo se da entre mujeres que comparten más que una amistad. Y allí, entre sorbos de té y recuerdos que dolían, mi madre sintió por primera vez que quizá el mundo empezaba a cambiar de verdad.

Este medicamento no fue la panacea, aparecieron resistencias y pronto se vio que hacían falta combinaciones de varios fármacos. Y, aunque en otros países empezó a usarse mucho antes, los españoles tuvieron que esperar para tenerlo al alcance.

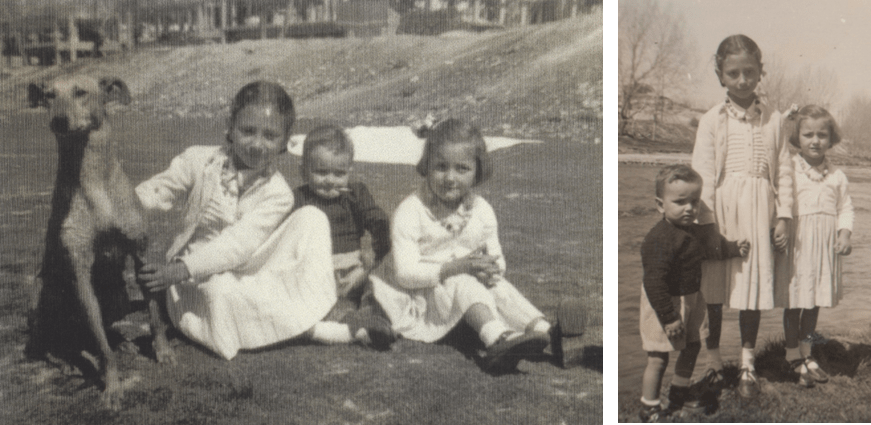

A pesar de la enfermedad, mi tío Miguel, siempre tenía una sonrisa en los labios.

Foto fechada el 18 de septiembre, próximo a cumplir los 28 años.

La enfermedad le dejó muy afectado y murió muy joven, en 1968, con 41 años.

Dado que tenía claro que la vida puede ser muy corta, aprovechaba con intensidad los distintos momentos de las celebraciones que tenían.

Como ésta, Miguel y Sagrario con sus amistades y familiares.

Avanzado el otoño, la señora Presenta escuchó la noticia de la llegada de una radio portátil, la buscaron con mucho interés, pero a Tetuán no llegaba, y tampoco a Tánger ni Ceuta, hablaron muchas veces de las ganas que tenían de poder adquirir una, pero tardaron mucho en llegar, primero a Tánger, pero carísimas. Poco a poco llegaron en más cantidad y fueron abaratándose.

Nuestra madre consiguió una, entrados los años 60, en Ceuta y ello supuso para ella un cambió en cuanto a su relación cotidiana con la música y las noticias. Se llevó muchos años durmiendo con el transistor debajo de la almohada, con ella conseguía reducir los ecos de los ronquidos de mi padre y entretenerse en sus noches en vela.

Y llegó otro tema de conversación, la rebelión independentista en Argelia y la llegada de tropas desde Francia para sofocarla. La incertidumbre volvía a aparecer.

Nuestro vecino Sidi que llevaba una tienda de ultramarinos en la que comprábamos muchos días, le dijo a mi madre que él estaba contento con el gobierno español pero que la independencia llegaría algún día, era lo justo, los marroquíes tienen derecho a gobernar su país. Intentó tranquilizarla diciéndole: – Todos nosotros seguiremos llevándonos bien y no habrá ningún problema, ya lo verá.

Jugando al parchís, se olvidaban de todo, pero a veces sentían que muchos, antes o después se tendrían que volver a desplazar a Ceuta o hasta la península.

En sus negocios en los montes, mi padre empieza a tener mucha presión de personalidades árabes que exigen que las concesiones de los 2 aprovechamientos en los montes de Bogora y Yebel Aalam de Beni Aaros, pasen a ellos. Pero aún le iba muy bien y, dado el estado del embarazo de mi madre y las dificultades para hacer cosas, se permitió tener a una chica joven para ayudarla en la casa, Sodía.

Durante el final del año, El Pardo vivió una inusual concentración de solemnidades. El 18 tuvo lugar el bautizo de Francisco Franco y Martínez-Bordiú, primer nieto del jefe del Estado, ceremonia a la que asistieron autoridades civiles y militares en un ambiente de gran aparato oficial. Apenas 2 días después, el 20, el palacio volvió a ser escenario de otro acto destacado: la entrega de guiones y distinciones del Frente de Juventudes, presidida por Franco y seguida con atención por la prensa del régimen. Ambos eventos, tan próximos en fecha y tan distintos en naturaleza, reforzaron la imagen de El Pardo como centro simbólico y político de la España de aquel año.

El No-do recogió ambos eventos que se distribuyeron por todos los cines tanto de España, como del Protectorado, por lo que nuestra madre, que no podía ni moverse en esos días, se quedó con las ganas de ver de nuevo El Pardo, así que se lo contaron sus amistades, que le reiteraron lo precioso que era su pueblo.

A veces por la tarde, algunas amigas de mi madre se reunían en una de sus casas, se intercambiaban patrones e ideas para después hacerse nuevas prendas, la costura ocupaba una parte importante de sus horas. Normalmente la que las acogía preparaba té verde, y alguien llevaba dulces caseros, se turnaban en esa labor en los distintos encuentros.

Mientras tomaban en la terraza del Hispano algunas, una gaseosa y otras, un té, comentaban las noticias del momento: «la película de Marlon Brando».

Una de ellas, mujer de un capitán destinado allí, que viajaba con frecuencia con él a Madrid y que siempre volvía con alguna novedad: un perfume que aún no había llegado al Protectorado, una nueva revista o el relato de su asistencia a un espectáculo, les contó que:

- Para ella, ir al cine en Madrid con su marido era todo un acontecimiento. Él llevaba el uniforme bien planchado, con ese aire de importancia que adoptaba siempre que pisaba la capital.

- Caminaban por la Gran Vía como si formaran parte de un desfile invisible, rodeados de luces, tranvías y escaparates que parecían prometer una vida más grande que la suya.

- En la capital no se hablaba de otra cosa: “Brando hace un papel impresionante”.

- La película iba de un hombre que sabía demasiado, de un barrio donde todos callaban por miedo, de una violencia que no se veía pero que estaba en todas partes.

Mi madre escuchaba en silencio, quizá porque algo de esa trama le resultaba familiar.

- Entramos en el cine, uno de esos con lámparas doradas, él le ofreció el brazo, no por cortesía, sino por costumbre.

- A ella le gustaba ese gesto, aunque sabía que en cuanto se apagaran las luces, él se pondría serio, como si la película fuera un asunto que exigía disciplina.

- Cuando apareció Marlon Brando en pantalla, sintió algo parecido a un sobresalto. No era solo que fuera guapo; era la manera en que miraba, como si llevara dentro un secreto que le pesaba.

- Mi marido, en cambio, se removió en la butaca, incómodo ante tanta intensidad. “Este tipo sobreactúa demasiado”, murmuró.

- Ella no le hizo caso. Había algo en ese hombre que la conmovía, algo que no sabía explicar.

- La historia avanzaba entre muelles, silencios y amenazas.

Mi madre pensó, sin atreverse a decirlo, que aquello no estaba tan lejos de lo que también se vivía en Tetuán: cosas que no se nombraban, lealtades obligadas, miedos que se aprendían sin que nadie los enseñara. Un lugar donde cada cual sabía cuál era su sitio y hasta dónde podía hablar. Su amiga continuaba:

- Al salir, él encendió un cigarrillo y dijo que la película estaba bien, pero que exageraban.

- Ella no respondió. Caminó a su lado, escuchando el ruido de los coches y el murmullo de la ciudad, mientras en su cabeza seguía viendo a Brando, solo en el muelle, enfrentándose a lo que todos callaban.

Lo contaba con pelos y señales, y acabó con una medio sonrisa, y les dijo cuchicheando, como si el ímpetu del actor pudiera contagiar algo peligroso:

- «Ese Brando hace un papel que me dejó … impresionada».

Mi madre escuchó la frase como quien recibe un mensaje cifrado. No sabía muy bien quién era Brando, ni qué tenía de impresionante, pero la convicción de su amiga bastaba para que la idea se quedara flotando entre todas, mezclada con el olor a té y dulces.

Días después, mi madre empezó a tener dificultades para moverse, yo seguía mi crecimiento, con la preparación para la salida, el bombo de mi madre ya no daba para más, era difícil mantener el equilibrio con ese peso a cuestas, pero ella era una persona fuerte y paciente.

Todo seguía su curso…

Deja un comentario